El matrimonio de la razón y la pesadilla que dominó el siglo XX ha engendrado un mundo cada vez más ambiguo. Los espectros de siniestras tecnologías y los sueños que el dinero puede comprar se mueven en un paisaje de comunicaciones. El armamento tecnológico y los anuncios de bebidas gaseosas coexisten en un dominio de luces enceguecedoras gobernado por la publicidad y los seudo acontecimientos, la ciencia y la pornografía. Los leitmotive gemelos de este siglo, el sexo y la paranoia, presiden nuestras existencias. El júbilo de McLuhan frente a los mosaicos de información ultrarrápida no basta para que olvidemos el profundo pesimismo de Freud en El malestar de la cultura. El vouyerismo, la insatisfacción, la puerilidad de nuestros sueños y aspiraciones, todas estas enfermedades de la psique han culminado ahora en la víctima más aterradora de nuestra época: la muerte del afecto.

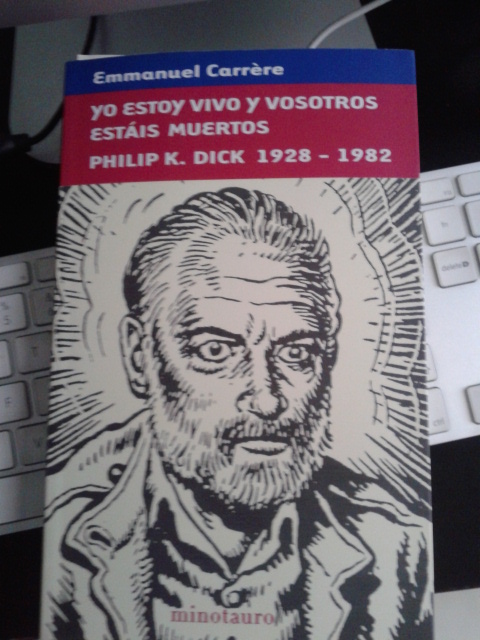

Este abandono del sentimiento y la emoción ha preparado el camino a nuestros placeres más tiernos y reales: en las excitaciones provocadas por el sufrimiento y la mutilación; en el sexo como una arena ideal -semejante a un cultivo de pus estéril- para todas las verónicas de nuestras perversiones; en nuestro poder de conceptualización, en apariencia ilimitado. Nuestros hijos tienen menos que temer de los coches en las autopistas del mañana que del placer con que calculamos sus muertes futuras de acuerdo con los parámetros más elegantes. Mostrar los dudosos encantos de la existencia en este glauco paraíso se ha convertido cada vez más en una función propia de la ciencia ficción. Creo con firmeza que la CF, considerada a menudo un mero retoño, es al contrario la principal tradición de una respuesta de la imaginación frente a la ciencia y la tecnología y que corre en una línea ininterrumpida de H.G. Wells, Aldous Huxley, y los autores norteaméricanos modernos de ciencia ficción, hasta los innovadores de hoy, como William Burroughs.

El «hecho» capital del siglo XX es la aparición del concepto de posibilidad ilimitada. Este predicado de la ciencia y la tecnología implica la noción de una moratoria del pasado -el pasado ya no es pertinente, y tal vez esté muerto- y las ilimitadas alternativas accesibles en el presente. La filosofía social y sexual del asiento eyectable une el primer vuelo de los hermanos Wright con la invención de la píldora.

No parece haber género mejor equipado que la ciencia ficción para explorar este inmenso continente de lo posible. Ninguna otra forma narrativa dispone de un repertorio de imágenes e ideas adecuadas para tratar el presente, y mucho menos el porvenir. La característica dominante de la novela moderna es su preocupación por el aislamiento del individuo, la atmósfera de introspección y alienación, un estado mental que se presenta siempre como si fuera la marca distintiva de la conciencia del siglo XX.

Nada menos cierto. Al contrario, a mi juicio esta psicología procede totalmente del siglo pasado, e ilustra la reacción contra las presiones de la sociedad burguesa, el carácter monolítico de la era victoriana y la figura tiránica del pater familias parapetado en su autoridad sexual y económica. Se trata de una óptica resueltamente retrospectiva, obsesionada por la naturaleza subjetiva de la experiencia, y que además tiene como tema la racionalización de la culpa y el enajenamiento. Los elementos de esta literatura son la introspección, el pesimismo y la sofisticación. No obstante, si algo distingue al siglo XX es por cierto el optimismo, la iconografía del producto de masas, la ingenuidad, el gozo libre de culpa de todas las posibilidades de la mente.

La modalidad imaginativa que se manifiesta hoy en la ciencia ficción no es nueva. Homero, Shakespeare y Milton inventaron otros mundos para hablar del nuestro. La acción de la ciencia ficción como un género separado, de reputación algo dudosa, es un fenómeno reciente y que está unido a la casi desaparición de la poesía dramática y filosófica y al lento deterioro de la novela tradicional, cada vez más dedicada a describir exclusivamente distintos matices de las relaciones humanas. Entre los temas que la novela tradicional ha descuidado, los más importantes son sin duda la dinámica de las sociedades humanas (la novela tradicional tiende a presentarlas como estáticas) y el puesto del hombre en el universo. Aun ingenua o crudamente, la ciencia ficción intenta al menos poner un marco filosófico o metafísico a los acontecimientos más importantes de nuestras vidas y nuestras conciencias.

Esta defensa general de la ciencia ficción se debe obviamente a que mi propia carrera de escritor ha estado unida a ella durante unos veinte años. Desde un principio, cuando me volví por vez primera hacia el género, tuve la convicción de que la clave del presente está en el futuro, más que en el pasado. En esa época, sin embargo, no me satisfacía el apego convulsivo de la CF por dos temas principales: el espacio exterior y el futuro remoto. Tanto con propósitos emblemáticos como teóricos y de programa, di el nombre de «espacio interior» al nuevo territorio que yo deseaba explorar: ese dominio psicológico (y que aparece, por ejemplo, en los cuadros surrealistas) donde el mundo exterior de la realidad y el mundo interior de la mente se encuentran y se funden.

Mi intención primera era escribir una obra de ficción sobre el mundo actual. En el contexto de la década del 50, cuando uno podía oír en la radio los primeros mensajes del Sputnik I, como la señal avanzada de un nuevo universo, este propósito requería unas técnicas completamente distintas de las utilizadas por el novelista del siglo XIX. Yo creía en verdad que si fuera posible borrar del todo la literatura existente, estando obligados a comenzar de nuevo sin ningún conocimiento del pasado, todos los escritores empezarían a producir inevitablemente algo muy semejante a la ciencia ficción.

La ciencia y la tecnología se multiplican a nuestro alrededor. Cada vez son más ellas las que nos dictan el lenguaje en que pensamos y hablamos. Utilizamos ese lenguaje, o enmudecemos.

No obstante, por una paradoja irónica, la ciencia ficción se convirtió en la primer víctima de este mundo cambiante que anticipó y ayudó a crear. El porvenir entrevisto por los autores de las décadas del 40 y el 50 es ya nuestro pasado. Las imágenes entonces predóminantes, no solo los primeros vuelos a la luna y los viajes interplanetarios sino también nuestras cambiantes relaciones sociales y políticas en un mundo gobernado por la tecnología, hoy parecen los enormes fragmentos de un decorado teatral desechado. 2001: Odisea del espacio comunicaba esta impresión de un modo particularmente conmovedor. Este film anuncia a mi juicio el fin de la época heroica de la ciencia ficción moderna. Los paisajes y el vestuario cuidadosamente concebidos, las maquetas espectaculares, me hicieron pensar en Lo que el viento se llevó; la epopeya tecnológica se transformaba en una especie de novela histórica al revés, un mundo cerrado donde nunca se permitía que entrase la luz cruda de la realidad contemporánea.

Nuestros conceptos de pasado, presente y futuro necesitan ser revisados, cada vez más. Así como el pasado mismo -en un plano social y psicológico- fue una víctima de Hiroshima y la era nuclear, así a su vez el futuro está dejando de existir, devorado por un presente insaciable. Hemos anexado el mañana al hoy, lo hemos reducido a una mera alternativa entre otras que nos ofrecen ahora. Las opciones proliferan a nuestro alrededor. Vivimos en un mundo casi infantil donde todo deseo, cualquier posibilidad, trátese de estilos de vida, viajes, identidades sexuales, puede ser satisfecho en seguida.

Añadiré que a mi criterio el equilibrio entre realidad y ficción cambió radicalmente en la década del sesenta, y los papeles se están invirtiendo. Vivimos en un mundo gobernado por ficciones de toda indole: la producción en masa, la publicidad, la política conducida como una rama de la publicidad, la traducción instantánea de la ciencia y la tecnología en imaginería popular, la confusión y confrontación de identidades en el dominio de los bienes de consumo, la anulación anticipada, en la pantalla de TV, de toda reacción personal a alguna experiencia. Vivimos dentro de una enorme novela. Cada vez es menos necesario que el escritor invente un contenido ficticio. La ficción ya está ahí. La tarea del escritor es inventar la realidad.

En el pasado, dábamos siempre por supuesto que el mundo exterior era la realidad, aunque confusa e incierta, y que el mundo interior de la mente, con sus sueños, esperanzas, ambiciones, constituía el dominio de la fantasía y la imaginación. Al parecer esos roles se han invertido. El método más prudente y eficaz para afrontar el mundo que nos rodea es considerarlo completamente ficticio… y recíprocamente, el pequeño nodo de realidad que nos han dejado está dentro de nuestras cabezas. La distinción clásica de Freud entre el contenido latente y el contenido manifiesto de los sueños, entre lo aparente y lo real, hay que aplicarla hoy al mundo externo de la llamada realidad.

Frente a estas transformaciones, ¿cuál es la tarea del escritor? ¿Puede seguir utilizando las técnicas y perspectivas de la novela del siglo XIX, la narrativa lineal, la mesurada cronología, los personajes representativos fastuosamente instalados en un tiempo y un espacio amplios? ¿El tema principal puede seguir siendo las fuentes pretéritas de un carácter o una personalidad, la lenta inspección de las raíces, el examen de los matices más sutiles pueden encontrarse en el mundo del comportamiento social y las relaciones humanas? ¿Posee aún el escritor autoridad moral suficiente para inventar un universo autónomo y cerrado en sí mismo, manejando a sus personajes como un inquisidor que conoce de antemano todas las preguntas? ¿Tiene derecho a dejar de lado lo que prefiere no entender, incluyendo sus motivos y prejuicios, y su propia psicopatología?

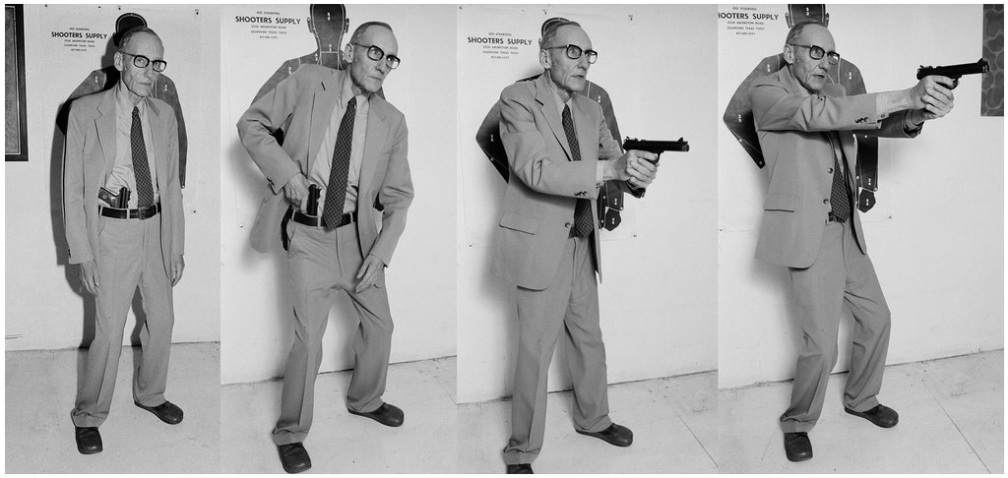

Entiendo que el papel, la autoridad y la libertad misma del escritor han cambiado radicalmente. Estoy convencido de que en cierto sentido el escritor ya no sabe nada. No hay en él una actitud moral. Al lector sólo puede ofrecerle el contenido de su propia mente, una serie de opciones y alternativas imaginarias. El papel del escritor es hoy el del hombre de ciencia, en un safari o en el laboratorio, enfrentado a un terreno o tema absolutamente desconocidos. Todo lo que puede hacer es esbozar varias hipótesis y confrontarlas con los hechos.

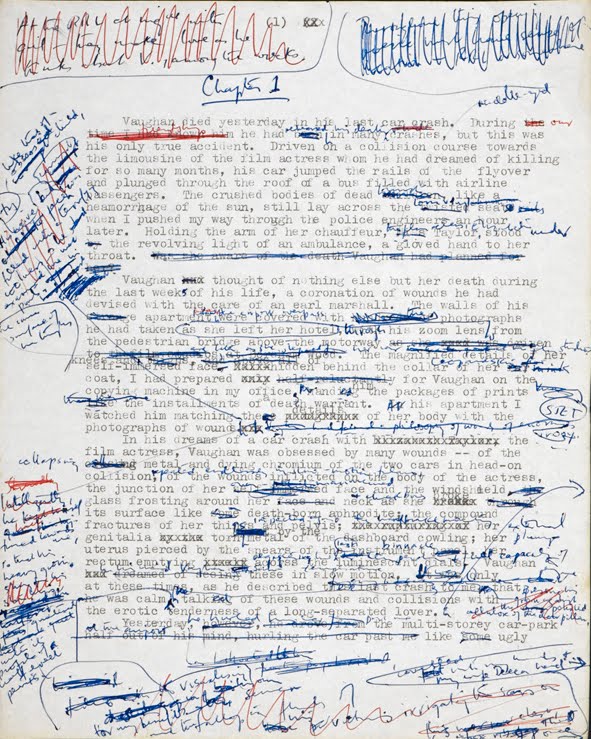

Crash es un libro de ese tipo, una metáfora extrema para una situación extrema, un conjunto de medidas desesperadas a las que sólo se recurrirá en caso de emergencia. Si no me equivoco, y si lo que he hecho en estos últimos años es intentar redescubrir el presente, Crash es una novela apocalíptica de hoy que continúa la serie iniciada por otros libros míos en los que imaginaba un cataclismo mundial en un futuro cercano o inmediato: El mundo sumergido, La sequía y El mundo de cristal.

Crash por supuesto no trata de una catástrofe imaginaria, por muy próxima que pueda parecer, sino de un cataclismo pandémico institucionalizado en todas las sociedades industriales, y que provoca cada año miles de muertos y millones de heridos. ¿Es lícito ver en los accidentes de automóvil un siniestro presagio de una boda de pesadilla entre la tecnología y el sexo? ¿La tecnología moderna llegará a proporcionarnos unos instrumentos hasta ahora inconcebibles para que exploremos nuestra propia psicopatología? ¿Estas nuevas fijaciones de nuestra perversidad innata podrán ser de algún modo benéficas? ¿No estamos asistiendo al desarrollo de una tecnología perversa, más poderosa que la razón?

A lo largo de Crash he tratado el automóvil no sólo como una metáfora total de la vida del hombre en la sociedad contemporánea. En este sentido la novela tiene una intención política completamente separada del contenido sexual, pero aún así prefiero pensar que Crash es la primera novela pornográfica basada en la tecnología. En cierto sentido, la pornografía es la forma narrativa más interesante políticamente, pues muestra cómo nos manipulamos y explotamos los unos a los otros de la manera más compulsiva y despiadada.

Por supuesto, la función última de Crash es admonitoria, una advertencia contra ese dominio de fulgores estridentes, erótico y brutal, que nos hace señas, llamándonos cada vez con mayor persuasión desde las orillas del paisaje tecnológico.

Prólogo de Ballard para Crash. Traducción de Francisco Abelenda para Minotauro.

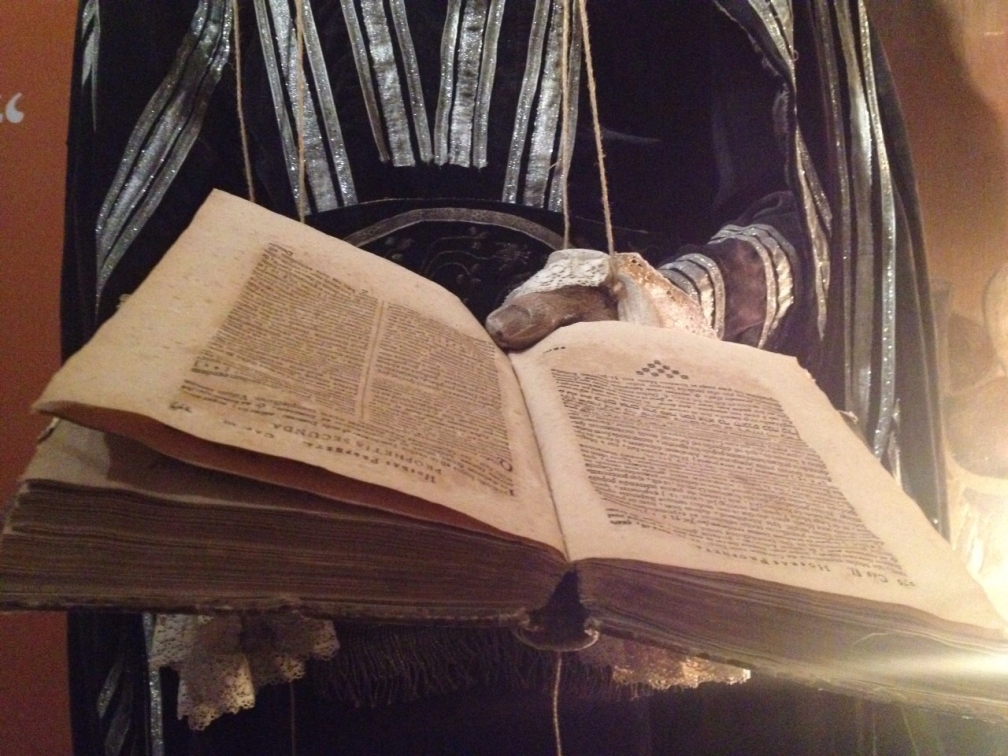

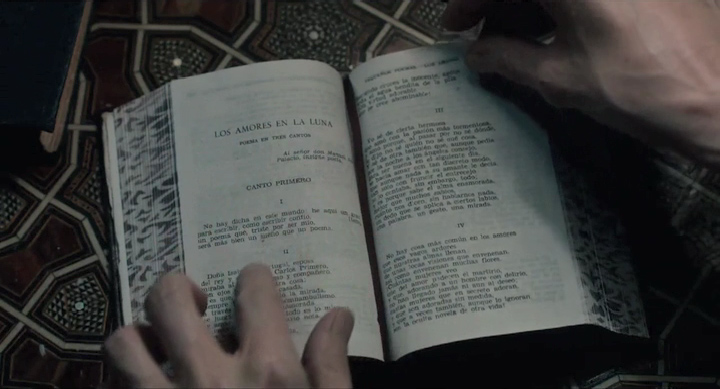

Primera página del mecanuscrito:

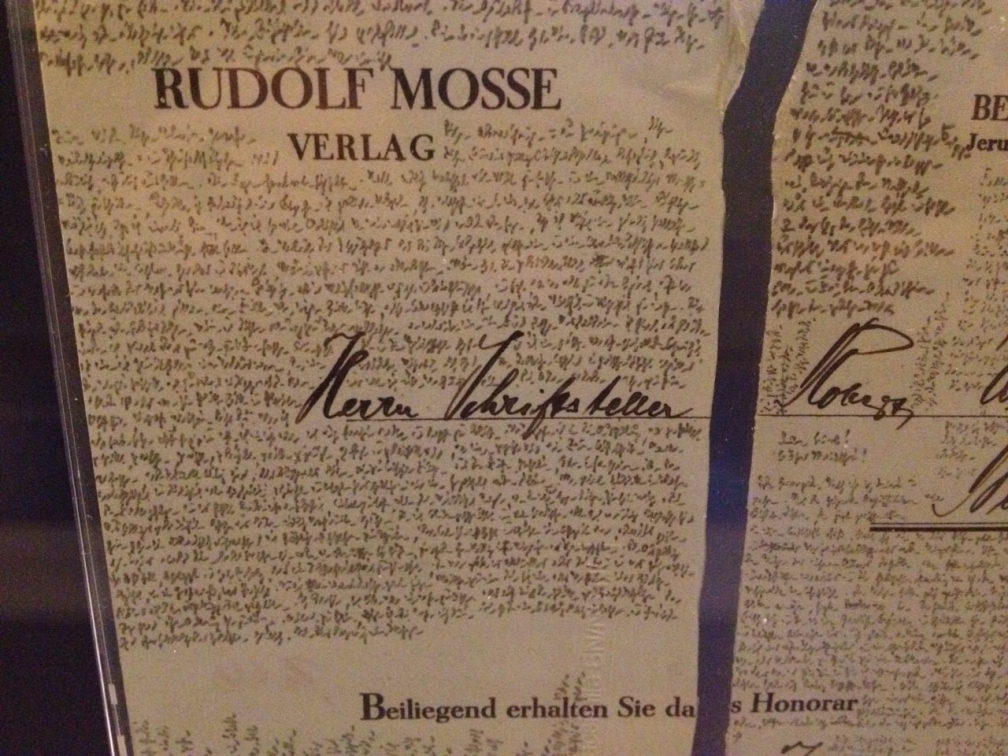

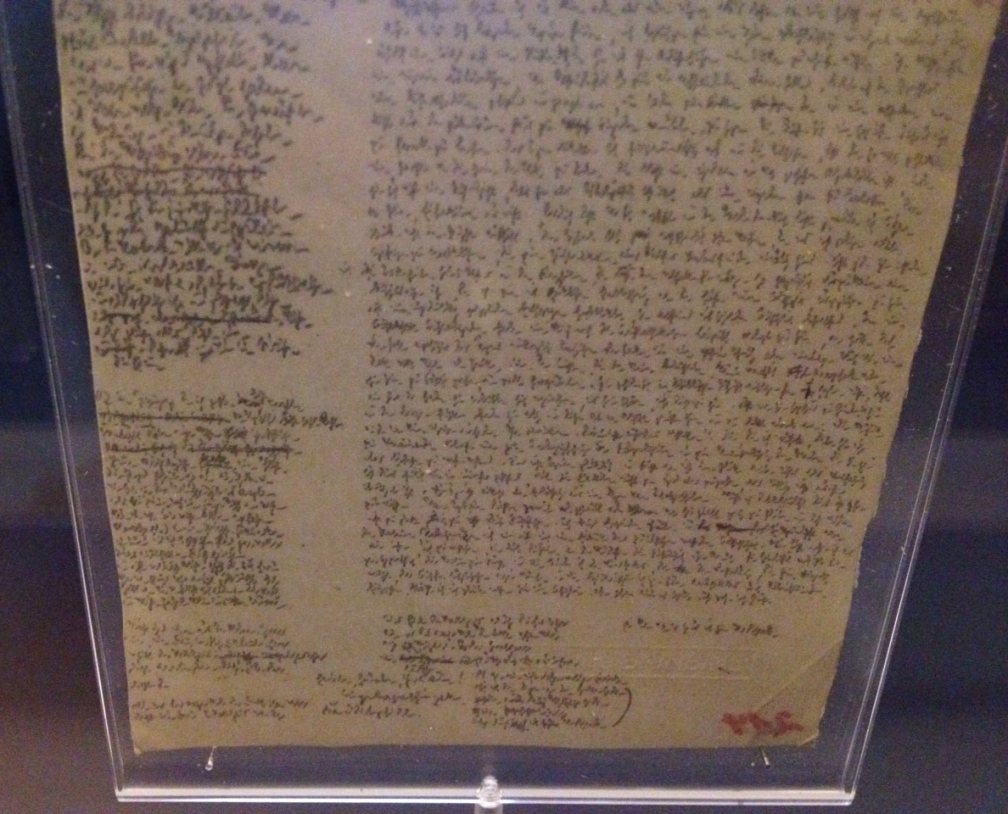

Arriba, dos piezas de los Microgramas de Robert Walser. Abajo, la escenografía de los Hermanos Quay para La calle de los cocodrilos, de Bruno Schulz.

Arriba, dos piezas de los Microgramas de Robert Walser. Abajo, la escenografía de los Hermanos Quay para La calle de los cocodrilos, de Bruno Schulz.

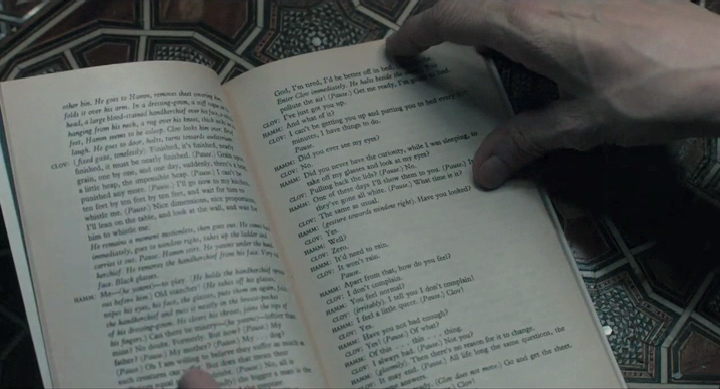

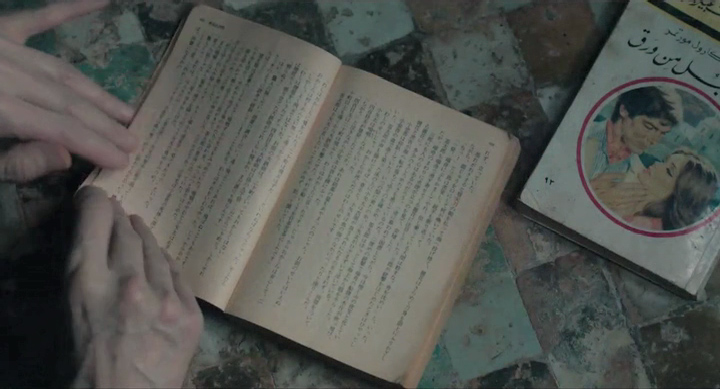

Obsérvese que toda vampira hipster lee a Foster Wallace.

Obsérvese que toda vampira hipster lee a Foster Wallace.

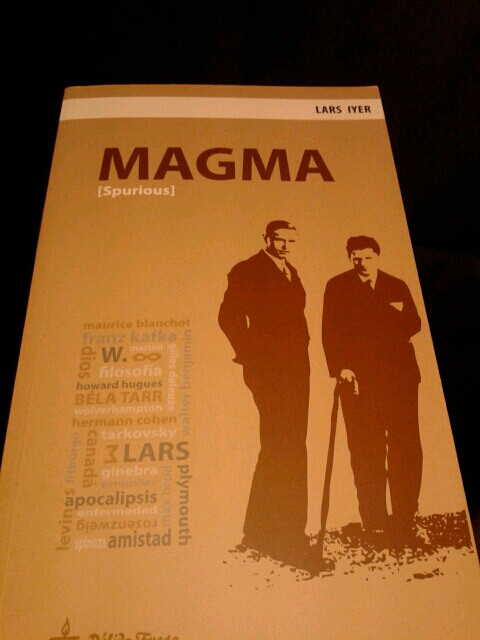

La traducción de Magma (febrero de 2013) es de José Luis Amores para

La traducción de Magma (febrero de 2013) es de José Luis Amores para